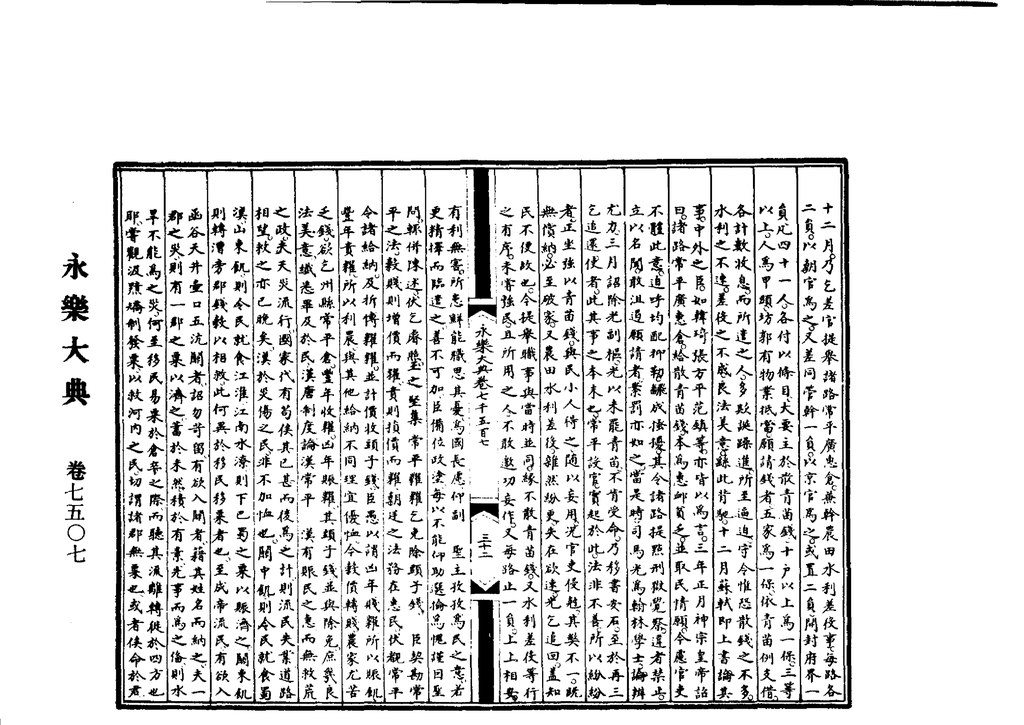

〈十二月。乃乞差官提舉諸路常平廣惠倉。兼幹農田水利差役事。每路各二員。以朝官爲之。又差同管幹一員。以京官爲之。或置二員。開封府界一〉

〈員。凡四十一人。各付以條目。大要主於散青苗錢。十户以上爲一保。三等以上。人爲甲頭。坊郭有物業抵當。願請錢者。五家爲一保。依青苗例支借。〉

〈各計數收息。而所遣之人。多欺誕躁進。所至逼迫。守令惟恐散錢之不多。水利之不速。差役之不成。良法美意。繇此背馳。十二月蘇軾即上書。論其〉

〈事。中外之臣。如韓琦張方平范鎮等。亦皆以爲言。三年正月神宗皇帝詔曰。諸路常平廣惠倉。給散青苗錢。本爲惠䘏貧乏。並取民情願。今慮官吏〉

〈不體此意。迫呼均配抑勒。翻成搔擾。其令諸路提點刑獄覺察。違者禁止。立以名聞。敢沮遏願請者。案罰亦如之。當是時。司馬光爲翰林學士。論辨〉

〈尤力。三月詔除光副樞。光以未罷青苗。不肯受命。乃移書安石。至於再三乞追還。使者。此其事之本末也。常平設官。實起於此。法非不善。所以紛紛〉

〈者。正坐强以青苗錢。與民小人得之。隨以妄用。况官吏侵剋。其獘不一。既無償納。必至破家。又農田水利差役。雜然紛更。失在欲速。光乞追回。盖知〉

〈民不便故也。今提舉職事與當時並同。縁不散青苗錢。又水利差役等行之有序。未嘗强民。且所用之人。不敢邀功妄作。又每路止一員。上上相安。〉

〈有利無害。所患鮮能職思其憂。爲國長慮。仰副 聖主孜孜爲民之意。若更精擇而臨遣之。善不可加。臣備位政塗。每以不能仰助選掄爲愧。謹因聖〉

〈問。輙併陳述。伏乞睿照。王之堅集常平糶糴乞克除頭子錢。 臣契勘常平之法。榖賤則增價而糶。貴則損價而糶。朝廷之法務在惠民。伏覩常平〉

〈令諸給納。及折博糶糴。並計價收頭子錢。臣愚以謂凶年賤糶。所以賑飢。豐年貴糴。所以利農。與其他給納不同理宜優恤。今榖價轉賤。農家尤苦〉

〈乏錢。欲乞州縣常平倉。豐年收糶。凶年賑糶。其頭子錢。並與除免。庶幾良法美意。纖悉畢及於民。漢唐制度論漢常平 漢有賑民之惠。而無救荒〉

〈之政。夫天災流行。國家代有苟俟其已甚而後爲之計。則流民失業。道路相望。救之亦已晚矣。漢於災傷之民。非不加恤也。關中飢。則令民就食蜀〉

〈漢。山東飢。則令民就食江淮。江南水潦。則下巴蜀之粟以賑濟之。關東飢則轉漕旁郡錢榖以相救。此何異於移民移粟者也。至成帝流民。有欲入〉

〈函谷天井壺口五沆關者。詔勿苛留。有欲入關者。籍其姓名而納之。夫一郡之災。則有一郡之粟以濟之。蓄於未然。積於有素。先事而爲之俻。則水〉

〈旱不能爲之災。何至移民易粟於倉卒之際。而聽其流離轉徙於四方也耶。嘗觀汲黯矯制發粟。以救河内之民。切謂諸郡無粟也。或者俟命於君。〉