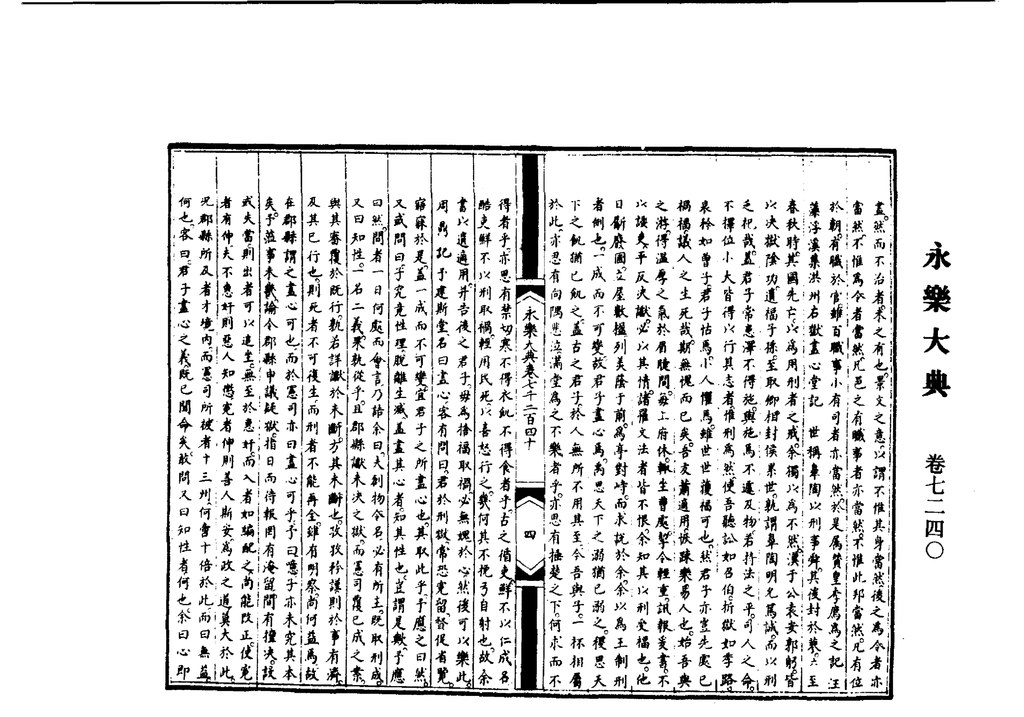

〈盡。然而不治者。未之有也。景文之意。以謂不惟其身當然。後之爲。令者亦當然。不惟爲。令者當然。凡邑之有職事者亦當然。不惟此邦當然。凡有位〉

〈於朝。有職於官。雖百職事小有司者亦當然。於是屬賛皇李慶爲之記汪藻浮溪集洪州右獄盡心堂記世稱臯陶以刑事舜。其後封於蓼。六至〉

〈春秋時。其國先亡。以爲用刑者之戒。余獨以爲不然。漢于公𡊮安郭躬。皆以决獄隂功。遺福子孫。至取卿。相封侯累世。孰謂臯陶明允篤誠。而以刑〉

〈乏祀哉。盖君子常患澤不得施。與施焉不遽及物。若持法之平。司人之命。不擇位小大皆得以行其志者。惟刑爲然。使吾聽訟如召伯。折獄如季路。〉

〈哀矜如曾子。君子怙焉。小人懼焉。雖世世獲福可也。然君子亦豈先處已禍福。議人之生死哉。期無愧而已矣。吾友蕭適用。恢踈樂。易人也。始吾與〉

〈之游。得温厚之氣於眉睫間。每上府休。輙坐曹處。挈令輕重。訊報爰書。不以諉吏。平反决讞。必以其情。諸罹文法者皆不恨。余知其以刑受福也。他〉

〈日斸廢圃。立屋數楹。列美䕃于前。爲亭對峙。而求說於余。余以爲王制刑者侀也。一成而不可變。故君子盡心焉。禹思天下之溺猶已溺之。稷思天〉

〈下之飢猶已飢之。盖古之君子。於人無所。不用其至。今吾與子。一杯相屬於此。亦思有向隅悲泣。滿堂爲之不樂。者乎。亦思有捶楚之下。何求而不〉

〈得者乎。亦思有禁切。寒不得衣飢不得食者乎。古之循吏。鮮不以仁成名。酷吏鮮不以刑取禍。輕用民死。以喜怒行之。幾何其不挽弓自射也。故余〉

〈書以遺適用。并告後之君子。毋爲捨福取禍。必無愧於心。然後可以樂此。周鼎記予建斯堂。名曰盡心。客有問曰。君於刑獄。常恐冤留。督促省覧。〉

〈寤寐於是。盖一成而不可變。宜君子之所盡心也。其取此乎。予應之曰然。又或問曰。子究竟性理。脫離生滅。盖盡其心者。知其性也。豈謂是歟。予應〉

〈曰然。問者一日何處而會言。乃詰余曰。夫創物。令名。必有所主。既取刑成。又曰知性。一名二義。果孰從乎。且郡縣讞未决之獄。而憲司覆已成之案。〉

〈與其審覆於既行。孰若詳讞於未斷。方其未斷也。孜孜矜謹。則於事有濟。及其已行也。則死者不可復生。而刑者不能再全。雖有明察尚何益焉。故〉

〈在郡縣謂之盡心可也。而於憲司亦曰盡心可乎。予曰。噫。子亦未究其本矣。予莅事未幾。諭令郡縣申議疑獄。指日而待報罔有淹留。間有擅决。設〉

〈或失當。則出者可以追坐。無至於惠奸。而入者如編配之。尚能改正。使冤者有伸。夫不惠奸則惡人知懲。冤者伸。則善人斯安。為政之道。莫大於此。〉

〈况郡縣所及者才境内。而憲司所被者十三州。何啻十倍於此。而曰無益。何也。客曰。君子盡心之義。既已聞命矣。敢問又曰知性者。何也。余曰心即〉