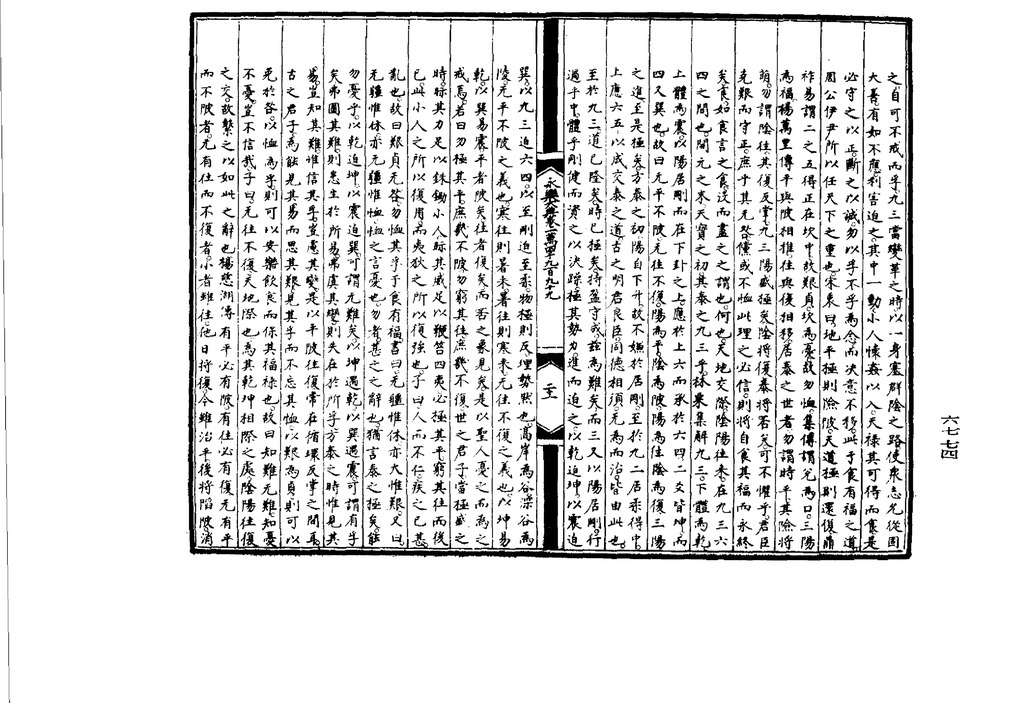

〈之。自可不戒而孚。九三當變革之時。以一身塞群陰之路。使衆志允從固大善。有如不應。利害迫之。其中一動。小人懷姦以入。天禄其可得而食。是〉

〈必守之以正。斷之以誠。勿以孚不孚為念。而决意不移。此于食有福之道。周公伊尹所以任天下之重也。宋衷曰。地平極則險陂。天道極則還復鼎〉

〈祚易謂二之五得正在坎中。故艱貞。坎為憂。故勿䘏。集傳謂兊為口。三陽為福。楊萬里傳平與陂相椎。徃與復相移。居泰之世者。勿謂時平。其險將〉

〈萌。勿謂陰徃。其復反掌。九三陽盛極矣陰將復。泰將否矣。可不懼乎。君臣克艱而守正。庶乎其无咎。儻或不䘏此理之必信。則將自食其福而永終〉

〈矣。食。如食言之食。没而盡之之謂也。何也。天地交際。陰陽徃来。在九三六四之間也。開元之末。天寳之初。其泰之九三乎。林粟集解九三。下體為乾。〉

〈上體為震。以陽居剛而在下卦之上。應扵上六而承扵六四。二爻皆坤。而四又巽也。故曰无平不陂。无徃不復。陽為平。陰為陂。陽為徃。陰為復。三陽〉

〈之進。至是極矣。方泰之初。陽自下升。故不嫌扵居剛。至扵九二居柔得中。上應六五。以成交泰之道。古之明君良臣。同德相須。无為而治。皆由此也。〉

〈至扵九三。道已隆矣。時已極矣。持盈守成。兹為難矣。而三又以陽居剛。行過乎中。體乎剛健而資之以决躁。極其勢力。進而迫之。以乾迫坤。以震迫〉

〈巽。以九三迫六四。以至剛迫至柔。物極則反。理勢然也。髙岸為谷。深谷為陵。无平不陂之義也。寒徃則暑来。暑徃則寒来。无徃不復之義也。以坤易〉

〈乾。以巽易震。平者陂矣。徃者復矣而否之象見矣。是以聖人憂之而為之戒焉。若曰勿極其平。庶幾不陂。勿窮其徃。庶幾不復。世之君子。當極盛之〉

〈時。視其力足以銖鋤小人。眎其威足以鞭笞四夷。必極其平。窮其徃而後已。此小人之所以復用。而夷狄之所以復強也。子曰。人而不仁。疾之已甚。〉

〈亂也。故曰艱貞无咎。勿䘏其孚。于食有福。書曰。无疆惟休。亦大惟艱。又曰。无疆惟休。亦无疆惟䘏。䘏之言憂也。勿者。甚之之辭也。猶言泰之極矣。能〉

〈勿憂乎。以乾迫坤。以震迫巽。可謂无難矣。以坤遇乾。以巽遇震。可謂有孚矣。弗圖其難。則患生扵所易。弗虞其變。則失在扵所孚。方泰之時。惟見其〉

〈易。豈知其難。惟信其孚。豈慮其變。是以平陂徃復。常在循環反掌之間耳。古之君子。為能見其易而思其艱。見其孚而不忘其䘏。以艱為貞。則可以〉

〈免扵咎。以䘏為孚。則可以安樂飲食而保其福禄也。故曰知難无難。知憂不憂。豈不信哉。子曰。无徃不復。天地際也。為其乾坤相際之處。陰陽徃復〉

〈之交。故繫之以如此之辭也。楊慈湖傳有平必有陂。有徃必有復。无有平而不陂者。无有徃而不復者。小者雖徃。他日將復。今雖治平。後將䧟陂。消〉