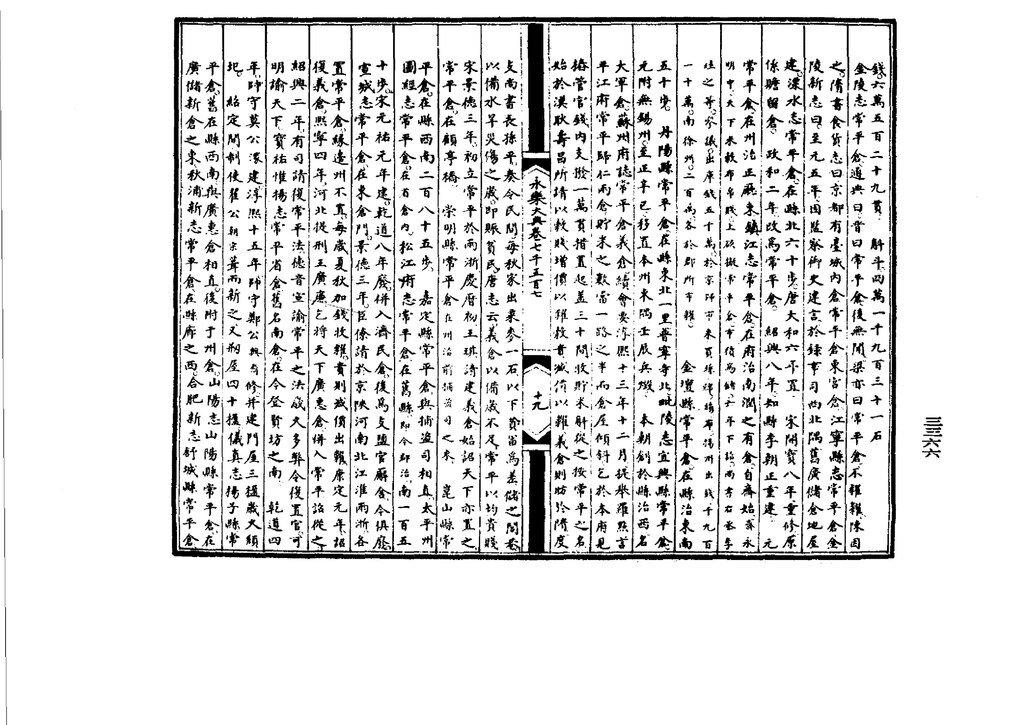

〈錢。六萬五百二十九貫。 斛斗。四萬一千九百三十一石。金陵志常平倉。通典曰。晋曰常平倉。後無聞。梁亦曰常平倉。不糴糶。陳因〉

〈之。隋書食貨志曰。京都有臺城内倉常平倉。東宫倉。江寧縣志常平倉。金陵新志曰。至元五年。因監察御史建言。於録事司西北隅舊廣儲倉地屋〉

〈建。溧水志常平倉。在縣北六十步。唐大和六年置。 宋開寳八年重修。原係贍留倉。 政和二年。改爲常平倉。 紹興八年。知縣李朝正重建。 元〉

〈常平倉。在州治正𠫇東。鎮江志常平倉。在府治南潤之有倉。自齊始。齊永明中。天下米榖布帛賤。上欲擬常平倉。市積爲儲。六年下詔。尚書右丞李〉

〈珪之等。參議。出庫錢五千萬。於京師市米。買絲綿。絹布揚州出錢千九百一十萬。南徐州。二百萬。各於郡所市糶。 金壇縣常平倉。在縣治東南〉

〈五十步。 丹陽縣常平倉。在縣東北一里。普寧寺北。毗陵志宜興縣常平倉。元附無錫州。至正辛巳。移置本州東隅壬辰兵毁。 本朝創於縣治西。名〉

〈大軍倉。蘇州府志常平倉義倉。續會要淳熈十三年十二月。提舉羅點言平江府常平歸仁兩倉。貯米之數當一路之半而倉屋傾斜。乞於本府見〉

〈樁管官錢内支撥一萬貫措置起盖三十間收貯米斛從之按常平之名始於漢耿壽昌。所請以榖賤增價以糴榖貴减價以糶。義倉則昉於隋。度〉

〈支尚書長孫平。奏令民間。每秋家出粟麥一石。以下貧富爲差儲之閭巷。以備水旱災傷之歲。即賑貧民。唐志云。義倉以備歲不足。常平以均貴賤〉

〈宋景德三年。初立常平於兩浙慶曆初。王琪請建義倉。始詔天下亦置之常平倉。在顧亭橋。 崇明縣常平倉在州治前捕盗司之東。 崑山縣常〉

〈平倉。在縣西南二百八十五步。 嘉定縣常平倉。與捕盗司相直。太平州圖經志常平倉。在省倉内。松江府志常平倉。在舊縣。即今郡治。南一百五〉

〈十步。宋元祐元年建。乾道八年廢。併入濟民倉。後爲支鹽官廨舍。今俱廢。宣城志常平倉。在東倉門。景德三年。臣僚請於京陝河南北江淮兩浙。各〉

〈置常平倉。縁邊州不置。每歲夏秋加錢收糴。貴則减價出糶康定元年。詔復義倉。熈寧四年。河北提刑王廣廉。乞將天下廣惠倉。併入常平。詔從之。〉

〈紹興二年。有司請復常平法。德音宣諭常平之法歲乆多弊令復置官。可明諭天下。寳祐惟揚志常平省倉。舊名南倉。在今登賢坊之南。 乾道四〉

〈年。帥守莫公湪建。淳熈十五年。帥守鄭公興裔修。并建門屋三楹。歲乆頽圮。 紹定間。制使翟公朝宗葺而新之。又剙屋四十楹。儀真志楊子縣常〉

〈平倉。舊在縣西南。與廣惠倉相直。後附于州倉。山陽志山陽縣常平倉。在廣儲新倉之東。秋浦新志常平倉。在縣廊之西。合肥新志舒城縣常平倉。〉