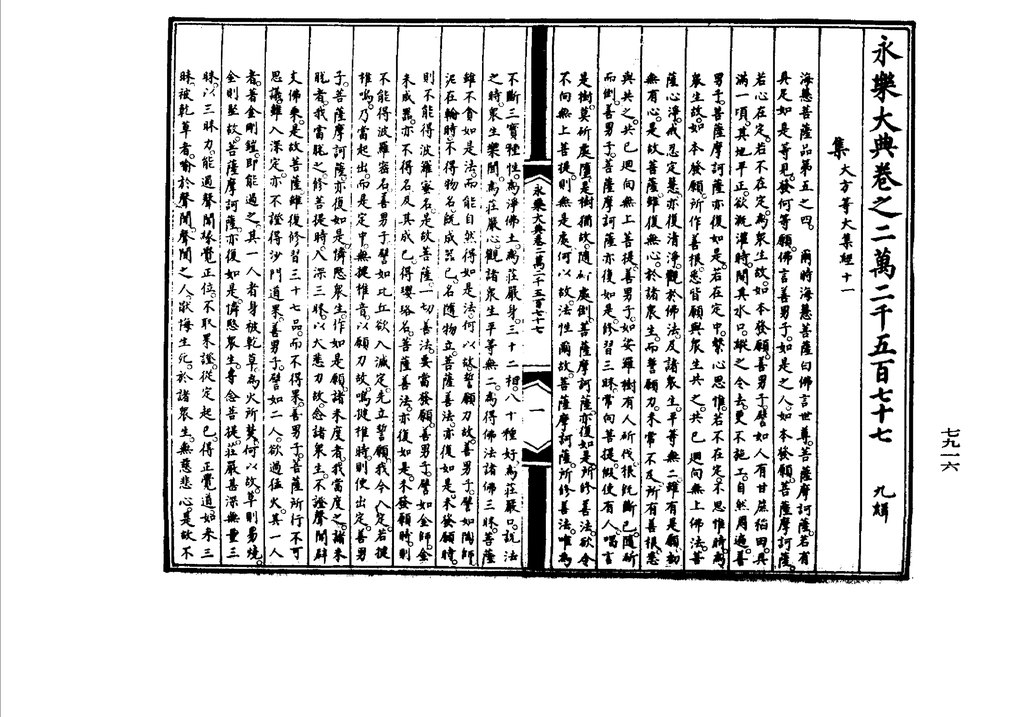

永樂大典卷之二萬二千五百七十七 九緝

集〈大方等大集經十一〉

〈海慈菩薩品第五之四。爾時海慧菩薩白佛言世尊。菩薩摩訶薩。若有具足如是等見。發何等願。佛言善男子。如是之人。如本發願。菩薩摩訶薩。〉

〈若心在定。若不在定。為衆生故。如本發願。善男子。譬如人有甘蔗稻田。具滿一頃。其地平正。欲溉灌時。開其水口。縱之令去。更不施工。自然周遍。善〉

〈男子。菩薩摩訶薩亦復如是。若在定中。繫心思惟。若不在定。不思惟時。為衆生故。如本發願。所作善根。悉皆願與衆生共之。共已迴向無上佛法。菩〉

〈薩心淨。戒忍定慧。亦復清淨。觀於佛法。及諸衆生。平等無二。雖有是願。初無有心。是故菩薩。雖復無心。於諸衆生。而誓願力。未常不及。所有善根。悉〉

〈與共之。共已迴向無上菩提。善男子。如娑羅樹有人所伐。根既斷已。隨斫而倒。善男子。菩薩摩訶薩亦復如是。修習三昧。常向菩提。假使有人。唱言〉

〈是樹。莫斫處墮。是樹猶故。隨斫處倒。菩薩摩訶薩。亦復如是。所修善法。欲令不向無上菩提。則無是處。何以故。法性爾故。菩薩摩訶薩。所修善法。唯為〉

〈不斷三寳種性。為淨佛土。為莊嚴身。三十二相。八十種好。為莊嚴口。說法之時。衆生樂聞。為莊嚴心。觀諸衆生平等無二。為得佛法諸佛三昧。菩薩〉

〈雖不貪如是法。而能自然得如是法。何以故。誓願力故。善男子。譬如陶師。泥在輪時。不得物名。既成器已。名隨物立。菩薩善法。亦復如是。未發願時。〉

〈則不能得波羅蜜名。是故菩薩。一切善法。要當發願。善男子。譬如金師。金未成器。亦不得名。及其成已。得瓔珞名。菩薩善法。亦復如是。未發願時。則〉

〈不能得波羅宻名。善男子。譬如比丘欲入滅定。先立誓願。我今入定。若犍椎鳴。乃當起出。而是定中。無犍椎音。以願力故。鳴犍椎時。則便出定。善男〉

〈子。菩薩摩訶薩。亦復如是。憐愍衆生。作如是願。諸未度者。我當度之。諸未脫者。我當脫之。修菩提時。入深三昧。以大悲力故。念諸衆生。不證聲聞辟〉

〈支佛乘。是故菩薩。雖復修習三十七品。而不得果。善男子。菩薩所行不可思議。雖入深定。亦不證得沙門道果。善男子譬如二人。欲過猛火。其一人〉

〈者。著金剛鎧。即能過之。其一人者身被乾草。為火所焚。何以故。草則易燒。金則堅故。菩薩摩訶薩。亦復如是。憐愍衆生。專念菩提。莊嚴甚深無量三〉

〈昧。以三昧力。能過聲聞緣覺正位。不取果證。從定起已。得正覺道。如来三昧。被乾草者。喻於聲聞。聲聞之人。猒悔生死。於諸衆生。無慈悲心。是故不〉