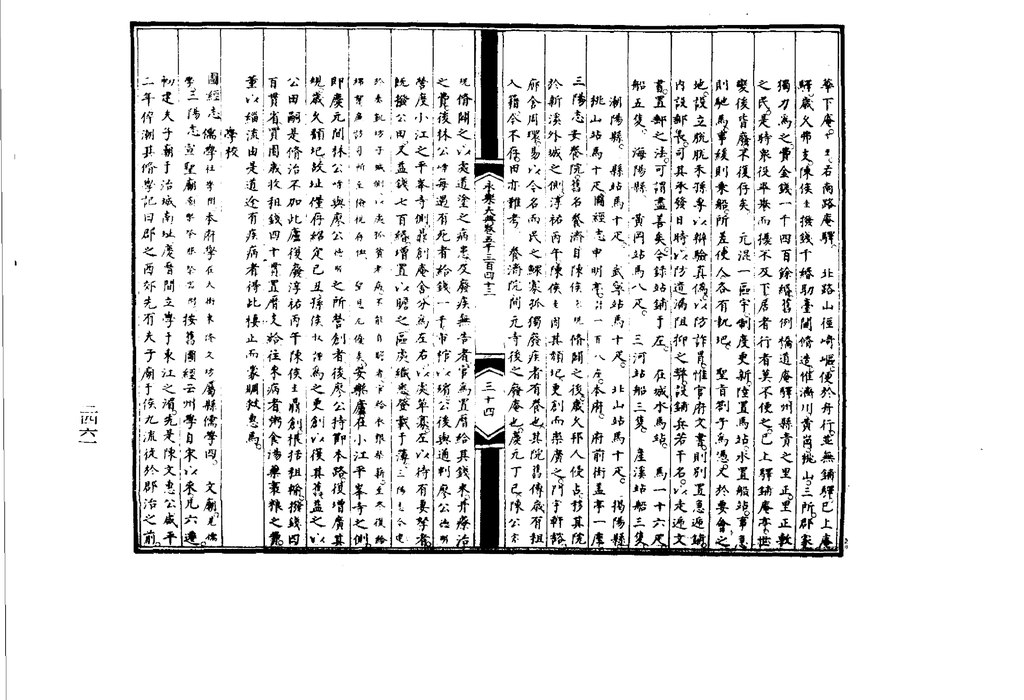

〈華下庵。十里。右南路庵驛。 北路山徑崎嶇。便於舟行。並無鋪驛。已上庵驛。歲乆弗支。陳侯圭撥錢千緡助臺閫修造。惟濟川黄崗。桃山。三所。郡家〉

〈獨力為之。費金錢一千四百餘緡。舊例橋道庵驛。州縣責之里正。里正敷之民。是時衆役畢舉。而擾不及下。居者行者莫不便之。已上驛鋪庵亭。世〉

〈變後皆廢。不復存矣。 元混一區宇。制度更新。陸置馬站。水置船站。事急則馳馬。事緩則乘船。所差使人。各有執。 聖㫖札子為憑。又於要會之〉

〈地。設立脫脫禾孫專以辯驗真僞。以防詐冒。惟官府文書。則别置急遞鋪。内設郵長。司其承發日時。以防遺漏阻抑之弊。設鋪兵若干名。以走𨔄文〉

〈書。置郵之法。可謂盡善矣。今録站鋪于左。 在城水馬站。 馬一十六疋。船五隻。 海陽縣。 黄岡站馬八疋。 三河站船三隻。 産溪站船三隻。〉

〈 潮陽縣。 縣站馬十疋。 武寧站馬十疋。 北山站馬十疋。 揭陽縣。桃山站馬十疋。圖經志申明亭。計一百。座。本府。府前街蓋亭一座。〉

〈三陽志安養院。舊名養濟。自陳侯宋規脩闢之後。歲乆邦人侵占。移其院於新溪外城之側。淳祐丙午。陳侯圭因其頽圮。更創而崇廣之。門宇軒豁。〉

〈廊舍周環。易以今名。而民之鰥寡孤獨廢疾者有養也。其院舊傳歲有租入籍。今不存。田亦難考。 養濟院。開元寺後之廢庵也。慶元丁巳。陳公宋〉

〈規脩闢之。以處道塗之病患。及廢疾無告者。官為置曆。給其錢米。并療治之費。後林公㟽每遇有死者給錢一千。市棺以殯。公後與通判廖公德明〉

〈營度小江之平峰寺側。鼎創庵舍。分為左右。以處單寡。左以待有妻孥者。既撥公田。又益錢七百緡。增置以瞻之。區處纖悉。登載于簿。三陽志今建〉

〈於奏凱坊子城側。以處孤貧老病。不能自瞻者。官給衣糧柴薪。至冬復給綿絮。廡訪司所至檢視存恤。聖恩九優矣。安樂廬。在小江平峯寺之側。〉

〈即慶元間林公㟳與廖公德明之所營創者。後廖公持節本路。復增廣其規。歲乆頽圮。故址僅存。紹定己丑。孫侯叔謹為之更創以復其舊。益之以〉

〈公田。嗣是修治不加。此廬復廢淳祐丙午。陳侯圭鼎創。根括租輸。撥錢四百貫省。買園歲收租錢四十貫置歷支給。徃來病者。粥食湯藥袤糧之費。〉

〈董以緇流。由是道途有疾病者。得此栖止而蒙賙救惠焉。學校〉

〈圖經志儒學杜學附。本府學。在大街東隆文坊。屬縣儒學四。文廟。見儒學。三陽志宣聖廟。廟樂祭服祭器附。按舊圖經云州學自宋以來。凡六遷。〉

〈初建夫子廟于治城南址。慶曆間立學于東江之湄。先是陳文惠公咸平二年。倅潮其脩學記曰。郡之西郊先有夫子廟。于侯九流徙於郡治之前。〉