〈愧。確等誠以昔之所行爲是耶。則今日安得不爭。以昔之所行爲非耶。則昔安得不言。窮究其心所以安而不去者。蓋以爲是皆先帝所爲而非吾〉

〈過也。夫爲大臣忘君徇已。不以身任罪戾。而歸咎先帝。不忠不孝寧有過此。臣竊不忍千載之後。書之簡策。大臣既自處無過之地。則先帝獨被惡〉

〈名。此臣所以痛心疾首。當食不飽。至於涕泗之横流也。陛下何不正其罪名。上以爲先帝分謗。下以慰臣子之意。今獨以法繩治小臣。而置確等。大〉

〈則無以顯揚聖考之遺意。小則無以安反側之心。故臣竊謂大臣誠退。則小臣非建議造事之人。可一切不治。使得革靣從君。竭力自效。以洗前惡。〉

〈伏乞出臣此章。宣示確等。使自處進退之分。臣雖萬死不恨也。三人竟皆逐去。然卒不以其前後反覆歸咎先帝罪之。世以爲恨。司馬君實既以清〉

〈德雅望。專任朝政。然其爲人不達吏事。知雇役之害。欲復行差役不知差雇之弊其實相半。講之未詳。而欲一旦復之。民始聞而喜。徐而疑懼君實〉

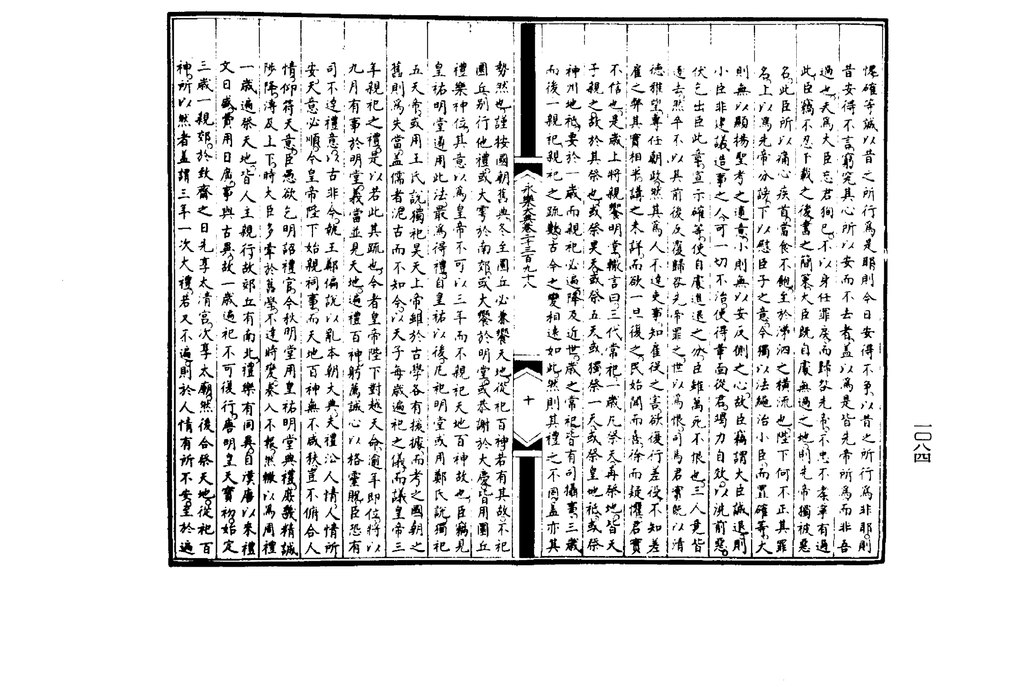

〈不信也。是歲上將親饗明堂。轍言曰。三代常祀。一歲凡祭天。再祭地。皆天子親之。故於其祭也。或祭昊天。或祭五天或獨祭一天。或祭皇地祗。或祭〉

〈神州地祗。要於一歲而親祀必遍。降及近世。歲之常祀。皆有司攝事。三歲而後。一親祀。親祀之䟽數。古今之變相逺如此。然則其禮之不固盖亦其〉

〈勢然也。謹按國朝舊典冬至圜丘必兼饗天地。從祀百神。若有其故。不祀圜丘。别行他禮。或大雩於南郊。或大饗於明堂。或恭謝於大慶。皆用圜丘〉

〈禮樂神位。其意以爲皇帝不可以三年而不親祀天地百神故也。臣竊見皇祐明堂遵用此法。最爲得禮。自皇祐以後。凡祀明堂或用鄭氏說。獨祀〉

〈五天帝。或用王氏說。獨祀昊天上帝。雖於古學各有援據。而考之國朝之舊則爲失當。盖儒者泥古而不知今。以天子每歲遍祀之儀。而議皇帝三〉

〈年親祀之禮。是以若此其䟽也。今者皇帝陛下對越天命。逾年即位。將以九月有事於明堂。義當並見天地。遍禮百神。躬薦誠心以格靈貺。臣恐有〉

〈司不達禮意。以古非今。執王鄭偏說以亂本朝大典。夫禮㳂人情。人情所安。天意必順。今皇帝陛下始親祠事。而天地百神無不咸秩。豈不俯合人〉

〈情。仰符天意。臣愚欲乞明詔禮官。今秋明堂用皇祐明堂典禮。庻幾精誠陟降。漙及上下。時大臣多牽於舊學。不達時變。奏入不報。然轍以爲周禮〉

〈一歲遍祭天地。皆人主親行。故郊丘有南北。禮樂有同異。自漢唐以來禮文日盛。費用日廣。事與古異。故一歲遍祀不可復行。唐明皇天寳初。始定〉

〈三歲一親郊。於致齋之日先享太清宫。次享太廟。然後合祭天地。從祀百神。所以然者盖謂三年一次大禮。若又不遍。則於人情有所不安。至於遍〉