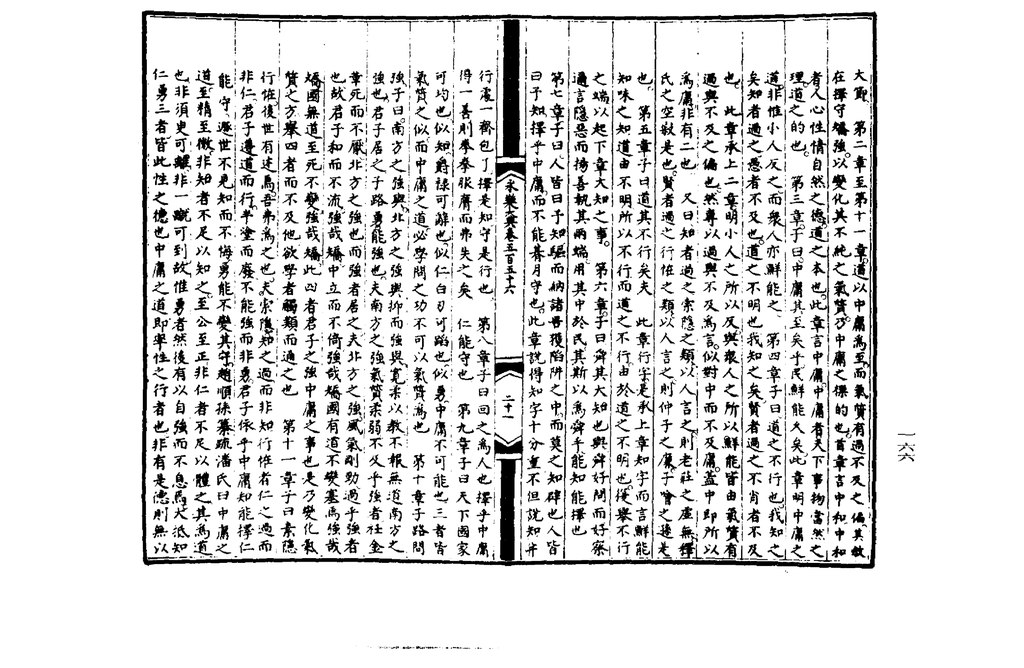

〈大節。 第二章至第十一章。道以中庸爲至。而氣質有過不及之偏。其敏在擇守矯强。以變化其不純之氣質。乃中庸之標的也。首章言中和。中和〉

〈者。人心性情自然之德。道之本也。此章言中庸。中庸者。天下事物當然之理。道之的也。 第三章。子曰。中庸其至矣乎。民鮮能乆矣。此章明中庸之〉

〈道。非惟小人反之。而衆人亦鮮能之。 第四章。子曰。道之不行也。我知之矣知者過之。愚者不及也。道之不明也。我知之矣。賢者過之。不肖者不及〉

〈也。 此章承上二章。明小人之所以反。與衆人之所以鮮能皆由氣質有過與不及之偏也。然專以過與不及爲言。似對中而不及庸。蓋中即所以〉

〈爲庸。非有二也。 又曰。知者過之。索隱之類。以人言之。則老莊之虛無。釋氏之空寂是也。賢者過之。行恠之類。以人言之。則仲子之廉。子噲之遜是〉

〈也。 第五章。子曰。道其不行矣夫。 此章行字。是承上章知字而言鮮能知味之知。道由不明。所以不行。而道之不行。由於道之不明也。復舉不行〉

〈之端。以起下章大知之事。 第六章。子曰。舜其大。知也與。舜好問而。好察邇言隱惡而揚善執其兩端。用其中於民。其斯以爲舜乎。能知能擇也〉

〈第七章。子曰。人皆曰予知。驅而納諸罟獲陷阱之中。而莫之知辟也。人皆曰予知。擇乎中庸。而不能朞月守也。此章說得知字十分重。不但說知并〉

〈行處一齊包了。擇是知。守是行也。 第八章。子曰回之爲人也擇乎中庸得一善。則拳拳服膺。而弗失之矣仁能守也第九章子曰天下國家〉

〈可均也。似知。爵祿可辭也。似仁。白刄可蹈也。似勇。中庸不可能也。三者皆氣質之似。而中庸之道。必學問之功不可以氣質爲也 第十章子路問〉

〈强。子曰。南方之强與。北方之强與抑而强與。寬柔以教。不報無道南方之强也。君子居之。子路勇。能强也。夫南方之强氣質柔弱。不及乎强者。祍金〉

〈革死而不厭。北方之强也。而强者居之。夫北方之强。風氣剛勁。過乎强者也。故君子和而不流。强哉矯。中立而不倚强哉矯。國有道不變塞焉强哉〉

〈矯。國無道至死不變。强哉矯。此四者。君子之强。中庸之事也是乃變化氣質之方。舉四者而不及他。欲學者觸類而通之也。 第十一章。子曰素隱〉

〈行恠。後世有述焉。吾弗爲之也。夫索隱。知之過。而非知。行恠者仁之過而非仁。君子遵道而行。半塗而廢。不能强而非勇。君子依乎中庸知能擇仁〉

〈能守。遯世不見知而不悔。勇能不變其守。趙順孫纂䟽潘氏曰中庸之道。至精至微。非知者不足以知之。至公至正。非仁者不足以體之其爲道〉

〈也非須臾可離。非一蹴可到。故惟勇者然後有以自强而不息焉。大抵知仁勇三者。皆此性之德也。中庸之道即率性之行者也。非有是德。則無以〉